Пожар ради эксперимента (фото)

Как только сходит снег, начинается суровый период для томских пожарных: ежедневно и не по одному разу им приходится выезжать на тушение палов — горящей сухой травы в полях и лесах. Зачастую именно палы становятся причиной лесных пожаров, тушить которые очень и очень сложно.

То, что эти пожары опасны как для самой природы, так и для человека, не подлежит сомнению. Вспомним 2010 год: европейская часть России буквально задыхалась в дыму торфяных и лесных пожарищ. Тогда причиной всех бед называли разваленную систему пожарной охраны и лесничества: нечем было тушить возгорания, не хватало людей и техники, а главное — недоставало знаний. Знаний о том, как может вести себя огонь и как предотвратить его распространение в природных условиях.

Восполнить пробелы знаний в этой области взялись ученые кафедры физической и вычислительной механики ТГУ под руководством профессора Гришина. Более 30 лет они занимаются исследованиями возникновения и распространения природных пожаров, а также изучают экологические последствия таких катастроф.

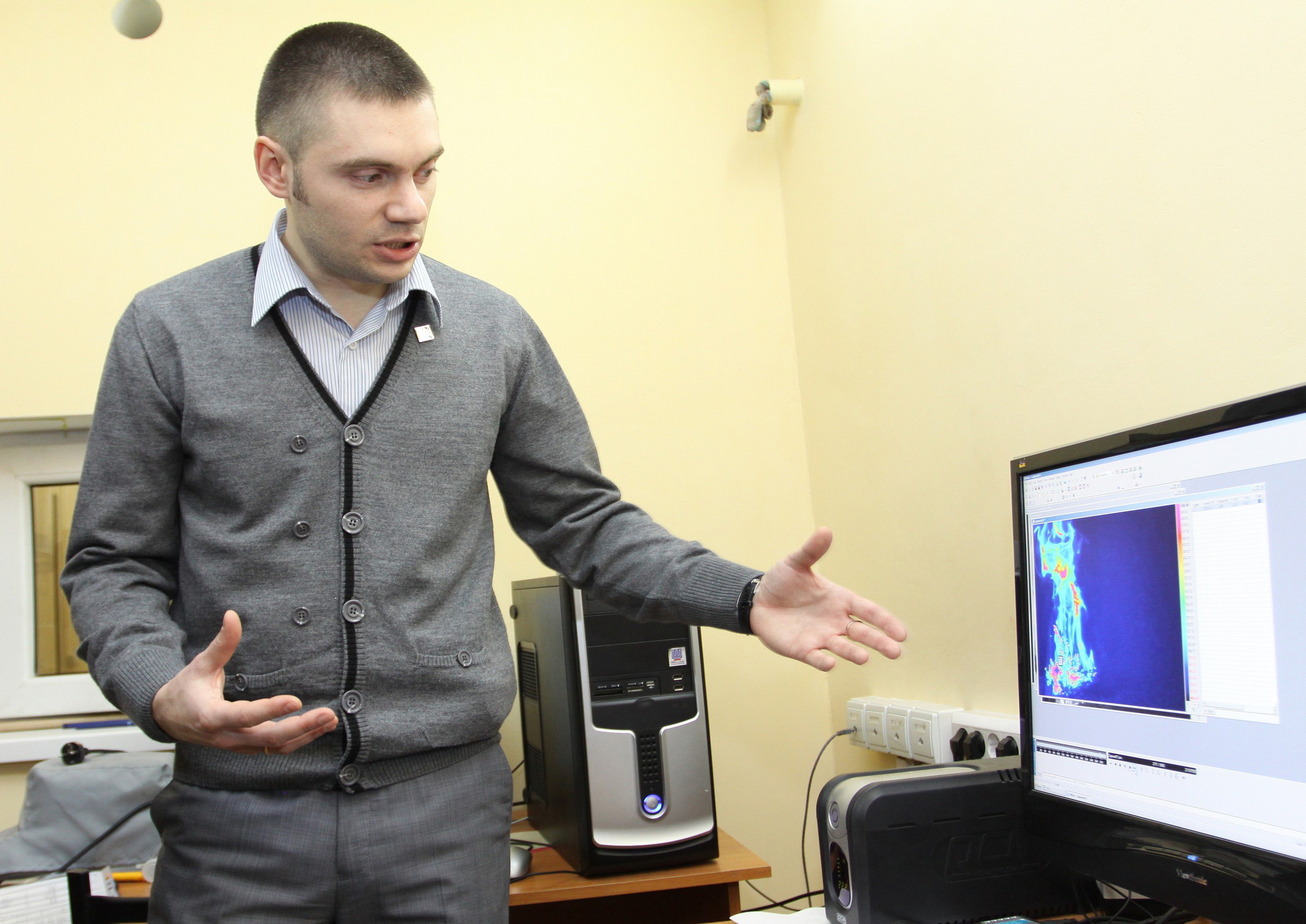

— В нашей лаборатории мы моделируем природные «пожары», — рассказывает Александр Фильков, доцент механико-математического факультета ТГУ. — Для этого мы используем стенды по физическому моделированию торфяных и низовых лесных пожаров, скоростной тепловизор для определения температур горения и другое новейшее оборудование. Поджигаем, записываем, анализируем. Здесь же проходят практику наши студенты, которые по ее результатам пишут курсовые и дипломные работы. Кроме того, каждую весну мы проводим и натурные опыты — в поле, в степи. Сейчас, например, готовимся к эксперименту по переходу низового лесного пожара в торфяной и на деревянные постройки — тема очень актуальная в свете прошлогодней катастрофы в европейской части России.

Другая составляющая работы ученых кафедры — собственно математическое моделирование. Где и когда возникнет очередной природный пожар? На этот вопрос ответят разнообразные методики прогнозирования. Когда горючий материал (например, тот же торф) высыхает до критического значения, он может воспламеняться и гореть устойчиво. Зная метеопараметры, можно с определенной долей вероятности предсказать, когда это произойдет. Статистика по данной территории поможет определить вероятность появления пожара.

Предложенная шесть лет назад сотрудниками кафедры методика прогноза показала хорошие результаты в Жуковском лесничестве Тимирязевского лесхоза.

— Особый интерес представляют программные комплексы для визуализации численного моделирования в геоинформационных системах (ГИС), — поясняет Александр. — Эта информация очень актуальна для МЧС и лесных служб, ведь мы можем наглядно, с помощью графических средств, предсказывать скорость распространения пожара и развитие его контура с учетом метеоусловий. Для этого нами разработан программный комплекс на основе ГИС. Пользователь на электронной карте мышкой указывает точку возникновения пожара или рисует очертания его начального контура, вводит требуемые параметры — и программа выдает результат, от которого может зависеть судьба какого-нибудь поселка, расположенного на пути следования стихии.

Опасность для человека представляет не только бушующий огонь. При горении в атмосферу выделяется большое количество различных ядовитых газов и мелких частиц, отравляющих организм. Сотрудниками кафедры физической и вычислительной механики разработана методика прогноза выбросов от лесных пожаров: она дает возможность не только оценить качество и количество выделившихся веществ, но и увидеть варианты распространения ядовитого облака.

Работы университетских ученых находят поддержку в МЧС. Однако не только цифры актуальны для сотрудников этой службы. На одной из конференций, посвященных борьбе с природными катастрофами, большой интерес вызвали средства тушения природных пожаров, разработанные в ТГУ.

— Нашей кафедрой получено большое количество патентов по новым способам тушения, — продолжает Александр Фильков. — Один из самых интересных — тушение ударными волнами с помощью взрывчатки. Экспериментальные исследования показали, что при нагревании горючих материалов — тонких веточек, хвои, листвы — из них выделяются легко воспламеняемые летучие газы. Они загораются, подогревают следующие слои горючих материалов, в результате выделяется очередная порция газов, которые воспламеняются, и огонь движется дальше. Данный процесс может повторяться бесконечно, пока не закончится топливо или не будет воздействия извне. Поэтому главное при тушении природных пожаров — разрушить эту зону пиролиза и таким образом остановить пожар. В предложенном нами способе используется именно этот принцип: параллельно фронту пожара на деревьях развешивается шнуровой заряд, инициируется взрыв, ударная волна идет навстречу огню, срывая горючие материалы, сбивает зону пиролиза, и пожар затухает. Этот способ незаменим в случае верхового пожара, который очень трудно потушить.

Разработчики неоднократно испытывали этот способ и доказали его результативность. Но в настоящее время запрещено использовать взрывчатку, поэтому пришлось искать другие способы. И сейчас ученые как раз готовятся к апробации нового устройства — «ударной трубы», представляющей собой трубку со специальным насадком. В нее вставляется пиропатрон, взрывная волна проходит по трубке, усиливается насадком на выходе, генерируя ударную волну большой мощности. Это мобильное средство тушения человек носит в руках и «стреляет» в очаги возгорания. Правда, данное устройство применимо только для низовых лесных пожаров. Зато оно абсолютно безопасно для того, кто его использует. В случае успешного испытания «ударную трубу» попробуют модернизировать для генерации серии ударных волн и предложат ее пожарным для борьбы с лесными пожарами.

Прошлогодняя дымная мгла в Московской области еще долго будет памятна не только жителям столицы, но и всем россиянам. Торфяные пожары — одна из самых страшных катастроф. Такой пожар очень сложно потушить. Ведь горит не только верхний слой. Огонь может уйти вглубь торфа на десятки метров, в зависимости от толщины торфяника, а потом выйти на поверхность на значительном расстоянии от места заглубления, поджечь траву, кустарники и опять уйти вглубь. При этом дымом окутана огромная территория, и найти очаг возгорания невозможно. В слое торфа огню для устойчивого горения не нужен воздух — в самом торфе есть вода, значит, есть кислород. Словом, такой пожар совершенно непредсказуем, не зависим от внешних условий и практически непобедим. Прошлым летом горящие торфяники заливали большим количеством воды, но все-таки до конца не потушили: есть свидетельства, что торф продолжал тлеть под снегом, и тлеет до сих пор.

Томская область, как известно, — царство болот. И поэтому естественно, что население волнует вопрос: не окажемся ли мы в похожей ситуации, когда удушливый дым выгонит нас из собственного города?

— Могу сказать, что в случае установления засушливой погоды на длительный период (несколько недель и более) наши болота, особенно те, что находятся на юге области, могут легко загореться. И если ветер будет дуть в сторону областного центра, нам всем придется несладко, — предупреждает Александр. — Торфяные пожары как научная тематика долго оставались в тени. Но в связи с событиями последних лет к ним возрос интерес. Наша кафедра сейчас работает над методиками тушения торфяных пожаров совместно с коллегами из Франции. Мы определяем кинетические характеристики торфа, энергию, которая образуется при его сжигании, а также исследуем критические параметры, при которых сырье прекращает гореть. Но пока не можем предложить готовое решение этой проблемы, поскольку находимся на этапе исследования и выяснения закономерностей. Надеемся, что в будущем нам удастся получить конкретные результаты, которые можно будет использовать для борьбы с торфяными пожарами.

Однако самый простой и надежный способ защититься от торфяных, да и от прочих пожаров — не делать так, чтобы они возникали, говорит Александр Фильков. Ведь по статистике более 90% природных пожаров вызваны деятельностью человека. Ни пожарные, ни МЧС, ни лесники не могут усмотреть за каждым брошенным окурком или непотушенным костром. Единственная надежда — на сознательность людей и своевременное обнаружение очагов возгорания.