Театр на равных

Школа-студия-театр «Индиго» — это такой своеобразный театр, где человек, который не слышит, может со сцены рассказать историю, понятную всем. В «Индиго» жестовая речь может совершенно спокойно сливаться с нормальной речью, чтобы стать понятной каждому, кто оказался в зале.

— На наши спектакли ходят не только глухие и слабослышащие. Все постановки делаются таким образом, что присутствует и жестовая речь, и наш с вами русский язык. За основу обычно берутся либо рассказы, либо сказки. Сейчас мы будем выпускать новый спектакль «Как я родился». Там за основу взяты фантастические рассказы, сказки, и уже из этого складывается непосредственно сама драматургия,— рассказывает художественный руководитель студии Александр Постников.

Подготовка к любой постановке, к любому действию начинается с занятия с сурдопереводчиками, которых в Томске и области найти не так-то просто. Тем более что в театре его работа не ограничивается простым общением с глухими и слабослышащими. Здесь он выступает в роли главного помощника худрука, он тоже творит свое слово и помогает актерам доносить его до зрителей.

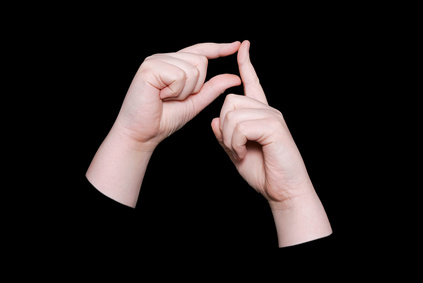

Вообще, жесты в обычной жизни и жесты, которые мы можем увидеть на сцене, это не одно и то же. В жизни совершенно другая речь, совершенно другие жесты. Локти прижаты к телу, на бытовом уровне. Здесь же локти становятся шире, жесты становятся шире, возникают именно сценические движения. За всем этим стоит долгая работа с сурдопереводчиком, преподавателями по актерскому мастерству, пластике, танцу и т.д.

— Сначала Александр Федорович говорит нам, о чем спектакль и что там будет. Потом мы начинаем разбирать текст, чтобы понять, о чем эта история. И потом мы делаем жесты. Жестов меньше намного, нежели слов в русском языке. Слова очень часто повторяются, и мы пытаемся их по-разному показать, чтобы это выглядело интересно на сцене. В каждом регионе бывают какие-то свои жесты, которые разнятся с другими регионами. Мы берем жест оттуда, оттуда. Бывает такое, что и сами что-то придумываем,— говорит о процессе работы с текстом сурдопереводчик Наталья Владимировна.

А ведь еще и артикуляция должна быть. В принципе нет жестового языка без артикуляции — она обязательна. Человек не слышит слово, он может показать его жестами, а как оно звучит и пишется, не понимает. В спектакле же каждое слово обязательно проговаривается. Может быть такое, что слово на сцене — одно, а жест — совсем другой. Например, если говорить в спектакле «не обязательно», то жестом актер говорит «не надо», а губами — «не обязательно». Возникает такая путаница в артикуляции. Над этим приходится долго работать.

— Трудности возникают еще и потому, что эти люди очень многих слов не знают, несмотря на то, что им в среднем по 25 лет. Представьте, вам дадут текст на иностранном языке, которого вы вообще не знаете. Для них каждый спектакль — это как выучить новый иностранный язык. А нужно еще понять историю, эмоции передать. Для них не существует вопросов, восклицаний, точек. Вот как идет интонация, так и идет. Им говоришь: «ты спрашиваешь» или «ты утверждаешь», а для них это сложно. Почему актер и должен понять, о чем он говорит, какие эмоции доносит до зрителя. Вот когда идет работа с текстом, ты должен сначала рассказать им, о чем речь, сделав это на понятном им языке, а потом уже все, актерская работа пошла.

Глухие и слабослышащие актеры театра «Индиго» учатся в Томском колледже культуры, где им преподаются профильные предметы (актерское мастерство, сценическое движение, пластика, жестовая речь, танец, художественное слово). В этом году будет второй выпуск студентов, которые получат диплом актера театра драмы и кино. Раньше таких дипломов для глухих вообще не было. Важно и то, что после окончания колледжа все актеры театра официально трудоустроены.

— Инвалидам очень трудно устроиться на работу, несмотря на то, что для них сегодня выделяются квоты. У нас же все продумано таким образом, чтобы после получения диплома ребята не пошли куда-то, а вот, пожалуйста, в свой театр. Все остальное случается в основном благодаря грантам. Выигрываем и реализуем свои проекты. Пока же мы единственные в России, кто смог официально трудоустроить наших студентов. Остальные театры в основном на гранты живут. Город по мере своих возможностей всегда помогает, потому что понимает социальную значимость проекта. Тем более, когда мы говорим о профессиональном театре, а не о кружке самодеятельности, где собрались, поиграли и ушли. Это профессиональный театр, лауреат не только региональных, но и всероссийский фестивалей, таких как «ПроТеатр»,— поясняет Татьяна Топчий, директор ШСТ «Индиго».

Этот особенный театр развивается. И останавливаться на достигнутом не собирается. В своем новом спектакле Александр Постников уже попробовал совместить глухих и ребята с ДЦП. Помимо этого, участие в постановке принимают актеры профессиональных театров.

Сейчас у основателей и руководителей «Индиго» есть идея создать радиотеатр, где сказки будут озвучивать больные ДЦП для слепых и слабовидящих. Можно, конечно, слушать аудиокниги, но здесь важно то, что больные ДЦП озвучивают произведения для других больных.

— А когда мы только начинали создавать театр, никто не верил, что получится. Мы доказывали, что наш театр профессиональный, а не кружок самодеятельности. Пока наконец все не признали, что театр есть. Есть вопреки всему, — говорит Татьяна Топчий .

— Важно просто людям донести, что они настоящие актеры и играют на том же уровне, — продолжает она. — У нас был случай, когда театральный критик писала «а вот этот мальчик, который глухого играл…». Она просто не поверила, что он на самом деле глухой. И когда мы объяснили, что у нас в спектакле задействовано трое-четверо здоровых актеров, а все остальные глухие, она сильно удивилась. На самом деле, они ведь не отличаются ничем. И их не надо жалеть. И спрос с них такой же, как с обычных людей. Никаких поблажек. Да, ноги… Да, руки… Да, не можешь говорить… Ну и что?

Обычно когда говоришь, что «Индиго» — это театр глухих, все думают, что не смогут понять. Так вот нет. В этом театре всем все понятно и не надо ничего объяснять. Это не просто сказка с сурдопереводом, это нечто большее. Ведь если на сцене идет сказка, а где-то сбоку стоит сурдопереводчик, то все внимание отдается ему, иначе смысл сказки будет неясен. Выходит, что зрелищность самой сказки теряется, пропадает. Здесь же подход к действию и слову совсем другой. В сказке есть и речь, и жест, и зритель, который все понимает без слов.