По старой памяти: как учились в Томске в 19 веке

Думаю, каждый родитель школьника, наблюдая за его учебой, не раз задавался вопросом: «А вот интересно, каково это было — учиться в томской школе в XIX веке и вообще до революции?». Мы можем вас просветить в этом отношении, опираясь на воспоминания очевидца — выпускника томской гимназии, учившегося как раз в середине века девятнадцатого!

Они были опубликованы в «Сибирской газете» — первой частной газете Томска. Любопытно, что первый ее номер вышел в день убийства царя Александра II (1 марта 1881 года), а последний — чуть ли не на следующий день после открытия Императорского Томского университета в 1888 году и именно ИЗ-ЗА открытия первого университета в Сибири, поскольку власти серьезно опасались ее вредного влияния на студенчество.

Публикация очерков в газете была начата сразу со второй части, что заставляет предполагать больший размер оригинального текста. Автор неизвестен, он выступил под инициалами «П.Б.», но подписаться под текстом мог чуть ли не любой выпускник томской гимназии, как выяснилось из отзывов современников. И если и был здесь художественный вымысел, как того требовал жанр, то, видимо, в минимальной степени...

«ТОМСКАЯ ГИМНАЗИЯ В 1850-Х ГОДАХ. ОЧЕРКИ»

(Сибирская газета. 1881. №№ 6, 7, 14)

II.

Школьный народ спешит воспользоваться относительной свободой перемены. Все бегает, сталкивается, кричит; разнообразные группы больших и маленьких человечков, поднимая тонкую, расходящуюся по всем направлениям пыль, непрерывно изменяют свои затейливые построения, как фигуры калейдоскопа. В общем смешении всевозможных криков и стуков часто треск барабана и гром хоровой песни сменяются горьким плачем и горькими жалобами; в этом безобразном, утомительном для непривычного уха шуме по временам резко выделяются кричащие в различных тонах голоса: «Федор Афанасьевич! Стрекаловский дерется! Я скажу Федору Афанасьевичу!».

Что-то, падая, грохнуло, слышны взвизгивания и стоны. Инспектор, согнувшись, беспрерывно поправляя слезающие на нос очки, тихим лисьим шагом прокрадывается из класса в класс, выслеживая добычу. Человека два-три успело уже побыть в сторожке и получить должное возмездие за свои прегрешения из рук знаменитого в свое время исполнителя приговоров сторожа Павла Антоновича. Два мальчугана, по приказанию инспектора, стоят в коридоре на коленах и держат в назидание друг друга за волосы, следуя пословице: чем ушибся, тем и лечись. Шалунишки уморительно плачут. Вокруг наказанных собралась толпа, хохот и гоготанье. Еще что-то с треском полетело на пол.

— Федор Афанасьевич! Комов доску сломал! — кричат в одном из классов.

— Ти, ти, братец, что тут воюешь! Доску сломал! Доска-то казенная! — мягким, нежным голоском допрашивает виноватого внезапно появившийся инспектор.

— Федор Афанасьевич! Я стал писать на ней, а она и упала! Федор Афанасьевич, а Федор Афанасьевич! — обливаясь слезами, умоляет Комов, хватая за руки инспектора. Классная доска действительно едва держалась.

— А она и упала? Экая она негодная! Бедный мальчик! Принесите-ка сюда розочек!

Живо принесены атрибуты старой педагогии, и, несмотря на слезы и мольбы, ни в чем не повинный бедняга был высечен на глазах воспитанников, под надзором улыбавшегося и постукивавшего пальцами Федора Афанасьевича.

Перемена кончилась. Инспектор двинулся в старшую гимназию.

III.

Давно уже пробил звонок, возвестивший начало второго урока, а классы все еще никем не были заняты. Шум и гам не только не умолкали в них ни на минуту, но, казалось, возрастали. Вдруг в коридоре послышались поспешные шаги и крики: le singe! Le singe! Так назывался воспитанниками учитель французского языка Александр Иванович.

В открытых дверях одного из классов показалась лысая голова со злыми, пронзающими глазами, принадлежавшая среднего роста человеческой фигуре в учительском вицмундире. Это был человек крайне нервный, легко раздражавшийся, жестокий, но занимавшийся преподаванием своего предмета добросовестно и с любовью, хотя в занятиях его, впрочем, не было никакой системы. Воспитанники боялись его, в большинстве терпеть не могли и, при удобном случае, бивали за жестокое обращение. Разумеется, подобные события сохранялись ими в величайшей тайне. Так и сегодня между воспитанниками носился слух, что один из казеннокоштных, силач Петров, сильно избил его вчера вечером на лестнице, ведущий в пансион гимназии, где Александр Иванович исправлял должность надзирателя, и потому его появления все ожидали со страхом и трепетом.

Александр Иванович вошел в класс твердой поступью и, не глядя на воспитанников, сел к учительскому столу.

— Bonjour, monsieur!

— Bonjour, — сквозь зубы процедил тот. Быть беде, думали воспитанники, искоса поглядывая на учителя. Воцарилась мертвая тишина.

— Мухин, отвечайте урок!

На этот раз задано было приготовить наизусть около пятнадцати строк из Телемака Фенелона, бывшего в то время в большом ходу, с легкой руки Жакото и перевода из Зейденштюкера.

— Calypso ne pouvait se consoler du depart d’ulisse, — робко начинает спрошенный. В произнесенной фразе сделана была небольшая ошибка в отношении выговора.

— Repetez! — крикнул учитель, крикнул настолько сильно, что все воспитанники вздрогнули, что даже в соседних классах все притихло и присмирело. В то же мгновение Мухин получает весьма веский удар в лоб перстнем, который Александр Иванович носил на правой руке. На месте ужасного щелчка показалось багровое пятно. Ошеломленный ударом, потерявший присутствие духа и всякую возможность соображать, воспитанник делает еще более ошибок при повторении злосчастной фразы. Новый еще более сильный удар и тот же оглушительный крик обезумевшего от раздражения педагога. На лбу у Мухина кровь, он падает в изнеможении на парту.

— Suivant! – задыхаясь от злости, кричит учитель.

Следующий, сидевший рядом с Мухиным, был счастливее и, несмотря на общую растерянность учеников, с успехом поправил неверное произношение своего товарища, за что и был удостоен сесть выше Мухина по месту. На уроке французского языка ученики занимали места по степени своих успехов в этом предмете. Мухина с позволения учителя вывели из класса.

За сильным раздражением всегда наступает некоторая реакция, так и после сцены с Мухиным урок пошел несколько спокойнее, хотя каждое неверно произнесенное слово приводило преподавателя снова в сильное раздражение.

— Не еме, а aime! E, — что есть силы кричит он, — не тю, а tu! U!

Кто-то переводит из Телемака: «Плешивая голова Ментора», забывши, что этим качеством Ментора обладает и присутствующий в классе педагог.

— Безвласая, — громко поправляет тот, смягчая не особенно лестный и для его головы эпитет. Ученики закусывают губы, опасаясь смеяться.

Спрошенный Казанцев, один из древнейших старожилов класса, привыкший уже ко всяким ухищрениям педагогии, врет, не стесняясь в переводе.

— Становись, дубина, на стол.

Огромное тело Казанцева растет, устанавливаясь на парте, и, выпрямившись во весь рост, едва не касается косматой головою классного потолка. Взрыв хохота. Учитель сам смеется, вполне довольный находчиво придуманной им мерой взыскания. Мера эта настолько ему понравилась, что к концу урока весь класс украсился оригинальными живыми статуями в сидячих, стоячих и лежачих позах на разнообразных подставках. На учительском столе уселся по-турецки маленький Евстигнеев.

Бьет с нетерпением ожидаемый звонок. Не приготовившие урока выписываются в журнал и должны поступить на попечение Федора Афанасьевича, с особенною заботливостью производившего не успевшим в течение недели ученикам чувствительные березовые назидания в субботние дни, вероятно, потому, что это дни банные. Вышел из класса Александр Иванович, за ним хлынула вздохнувшая свободнее толпа школьников.

IV.

Только что кончилась большая перемена.

В коридоре мелькнула тень учителя географии, Федора Дмитриевича, известного в гимназии под именем тюфяка. Трудно было придумать для него какое-нибудь другое более удачное прозвище. Вся фигура Федора Дмитриевича, высокая, мягкая, вечно сгибающаяся и прихрамывающая в длинном, мешковатом, побелевшем по швам вицмундире, как-то уж очень напоминала собою тюфяк. В самом характере его было что-то тюфякообразное. По существу это был человек добрый, очень даже добрый, но ленивый и вялый до последней степени возможности, ленивый до того, что даже свои, собственного изобретения, педагогические колотушки, именуемые кокосами, по большей части расточал виноватым не собственной персоной, а через воспитанников же, которые иногда приводили в исполнение и другие проектированные им дисциплинарные меры.

Происхождение этих вышеозначенных педагогических кокосов вообще покрыто мраком неизвестности; об их появлении на свет история, так сказать, умалчивает. Впрочем, между воспитанниками на счет этого обстоятельства сохранилось следующее, не лишенное исторического вероятия, предание.

Когда-то, уже давно, в одно из прекрасных утр, или в один из дней прекрасных, а может быть и не прекрасных дней, один из воспитанников спросил Федора Дмитриевича о кокосовой пальме. Объяснивши все как следует, оный преподаватель прибавил в заключение, что нередко созревшие кокосы падают с вершины пальмы и бьют по головам сидящих или проходящих под деревом людей, вот так: при этом Федор Дмитриевич для вящего вразумления казанками своего кулака весьма основательно стукнул в голову любопытствующего ученика. Объяснение, как видит читатель, было вполне обстоятельное и до такой степени наглядное, что воспитанник сразу, как бы воочию, перенесся в тропические широты и на самом деле уже почувствовал, будто бы некий кокос действительно обрушился с верхушки пальмы на его голову. Вот оттуда-то и пошли эти знаменитые учебные кокосы. Каждого новичка Федор Дмитриевич обыкновенно спрашивал:

— Ты едал кокосы?

— Нет, не едал.

— А хочешь попробовать?

— Хочу.

И Федор Дмитриевич награждал новичка весьма чувствительным ударом в голову а ля кокос. Вкус этого тропического плода на первый раз оказывался настолько горьким, что бедный мальчонка, никак не ожидавший такого угощения, заливался от боли слезами.

— Покараульте-ка, господа, Федора Афанасьевича, — сказал Федор Дмитриевич, войдя в один из классов, — заметите, мигом бегите в учительскую, да у меня, чертенята, сидеть смирно, а не то как раз накормлю кокосами.

Сделавши эти распоряжения, Федор Митрич исчез в глубине коридора.

Отданное приказание исполнено в точности, бдительные часовые поставлены на всех местах, откуда можно завидеть ожидаемое наступление грозного неприятеля. Учителя собрались в учительской и весело и безопасно ведут приятельскую беседу, вполне полагаясь на зоркость и на вольную или подневольную честность караулов. Воспитанники предоставлены самим себе, каждый из них располагается, как может удобнее, приискивает занятие, не производящее шума. Большею частью класс разбивается на кружки, толкующие о разных делах домашнего школьного обихода.

— Знаете, господа, на днях в старшую гимназию приезжало начальство и палкой лупило семиклассников. Говорят, по классам за ними бегало.

— Белены что ли оно объелось?

— Нет, пока Бог миловал, белены не ело, а так вздумало по-отечески поучить маленько уму-разуму. Уж больно воевать стали семиклассники, пьяные гостиницу что ли громили, стекла в ней повыбивали, прислугу побили, натура-то широкая, русская, удержа не знает. Вот за то и поплатились своими боками.

— Ну это, господа, еще милостиво! Не большая беда, если губернатор семиклассников раза два палкой огребет, он, говорят, и чиновников-то бьет.

— Были бы только ребра в исправности, не то еще с нашим братом бывает.

— Ребра-то, господа, целы, но не все прочее у семиклассников в приличной исправности: им, говорят, лоз по двести всыпали. Ведь, согласитесь, господа, это больше, чем следует. Ведь эдак человека и задрать можно. Один только Горчаков не покорился, ни за что себя не дал пороть; да вышло, что он променял только кукушку на ястреба — его раба Божия за такое сопротивление начальству и отдали в солдаты.

— Да быть не может! Он, кажется, сын чиновника.

— Быть не может! Все быть может. А это верно, господа, Горчаков теперь солдат, я сам слышал об этом от письмоводителя гимназии.

— А вы слышали, господа, сегодня в пятом классе герр пастора к креслу приклеили.

— Как приклеили?

— Намазали кресло варом, он ничего не заметил, сел, да так целый урок и просидел. Вар разогрелся, сюртук-то и прикипел. Кончился урок, герр пастор встал — и кресло с собой потащил. Как он рассердится, закричит: вы, говорит, мошенники, мой лучший сюртук испортили. Схватил кресло, поставил на стол, да и давай с чего-то с кресла ногтями вар соскребать. Жаловался, говорят, инспектору.

— Должно быть, всех перепорют.

— Говорят, Балыкин сознался, что это его дело, и что товарищи его ничего о том не знали. Да едва ли поверят, как можно, чтобы другие не видели.

— А Мухину сегодня, господа, ладно досталось.

— Ну это еще что, — говорит Казанцева, представляющий в лице своем уже некоторую историю, — это еще благодать Божия. А был у нас учитель Арцимович, вот он колотил, так уж можно сказать, что здорово колотил. Раз он хотел хватить одного воспитанника кулаком, да промахнулся и по неосторожности ударил по кирпичному косяку двери. Что бы вы думали, ведь часть кирпича вышиб! Ну зато и страшно же ободрал себе козанки и пальцы, ажно взвыл от боли. Судите сами, господа, каков был замах. Вот уж подлинно можно сказать, лупил здорово.

Урок был уже почти на исходе. Неугомонная школяра, утомившись ждать продолжительное время без всякого дела и чувствуя инстинктивную потребность деятельности, зашумела и загалдела. Пошел, что называется, дым коромыслом. На такое нарушение классной дисциплины обратили внимание и учителя. В дверях показался прихрамывающий Федор Дмитриевич.

— Так-то вы, пострелята, сидите смирно! Берите-ка друг друга за волосы, — медленно сказал он.

Исполняя отданное приказание, присмиревший класс составил из себя удивительно оригинальную цепь воспитанников, вцепившихся друг другу в волостные правления.

— Теперь таскайтесь, да у меня хорошенько, а не то прибавлю, — командует учитель.

Быстро команда приведена в исполнение, и началась «всеобщая волосянка». Каждый таскал своего соседа и получил таковую же таску от другого. Учитель, стоя посредине класса с поднятой дланью, только следил за успешностью и силой этого простого, но весьма впрочем примечательного в воспитательном отношении приема.

— Будет! Стоп машина!

И волосотаскательная машина мгновенно остановилась. Никто не остался внакладе, виноватые не ушли, времени сбережено немало, да и дано полезное гимнастическое упражнение. Восстановивши таким редким в истории способом нарушенный порядок, Федор Митрич вышел из класса, довольный успехом.

— А ведь то ловко, господа, — говорит кто-то, поправляя взъерошенные волосы.

— Федор Афанасьевич! — вдруг кричит один из караульных и бежит с этим известием в учительскую. Желая войти незамеченным, инспектор шел вблизи стены гимназии, и только мелькнувшая перед окном верхушка круглой шляпы выдала его намерение. При входе Федора Афанасьевича учителя оказались на местах, Федор Митрич уселся в кресле недалеко от карты.

Отвечает Зеленко о северном пространстве Российской Империи.

— Какая это река? — спрашивает Федор Митрич, показывая указкой на Северную Двину.

— Дунай!

— У тебя все Дунай. Слышал, что войска наши перешли Дунай, так и твердит Дунай. Подойди-ка сюда.

Подошедший Зеленко был немедленно оттаскан с приговором: пентюх, перепентюх, выпентюх и отправлен на место обсуждать свое невежество.

— Эй, ты что, Савельев, возишься? Ну-ка, Васильев, дай ему, постреленку, кокос, — приказывает учитель, не желая вставать с места. Васильев встает и козанками кулака бьет Савельева в голову.

— А, так ты его жалеешь? Савельев, долбани-ка Васильева хорошеньким кокосиком.

И по указанию преподавателя воспитанники принялись долбить один другого полновесными ударами — Савельев Васильева, а Васильев Савельева.

Пробивший вскоре звонок положил конец такому оригинальному побоищу.

— Приготовьте далее Прибалтийское пространство, — сказал Федор Митрич и поспешно оставил класс.

V.

Начался последний урок. Инспектор не оставил еще младшей гимназии, и в описываемый мною класс вошел учитель русского языка, Иван Гаврилович. Некоторые из воспитанников именовали сего преподавателя лягушей, но эта кличка как-то мало имела успеха и была известна только небольшому кружку гимназистов, вероятно потому, что общего с упомянутым земноводным Иван Гаврилович имел весьма немного.

Прозвище действительно не особенно удачное, я с этим вполне согласен. В самом деле, стоит только вдуматься: лягуша! — и вдруг, в некотором роде, преподаватель русского языка; это положительно уж что-то вовсе несообразное! Если, впрочем, принять в соображение и иметь в виду приличный, достаточной вместимости, живот и коротенькие ножки Ивана Гавриловича, отчасти напоминающие собой таковые же органы вышеозначенной болотной обитательницы, то и тогда, при самом тщательном сравнении, сходства того и другой окажется только очень и очень отдаленное.

Как бы то ни было, но вообще Иван Гаврилович был человек маленький, полненький, кругленький, с совершенно уж заплывшими глазами, который давно послал к черту всю русскую грамматику с ее этимологией и синтаксисом, и всех, кто только ее выдумал, и на этом малом основании преподавание своего предмета предоставил на волю судеб, а сам никогда в него уже и не вмешивался.

Но всем известно, что судьба — плохая преподавательница русской грамматики, и, чтобы исправить несколько сделанные ею промахи и показать на экзамене умение учащихся делать правильные грамматические разборы, Иван Гаврилович придумал, или, лучше сказать, изобрел, в минуты вдохновения особенный, собственной системы телеграф с весьма удобными, хоть и замысловатыми, сигналами, которые желающими перейти в следующий класс и заучивались в большем или меньшем совершенстве.

Передающим аппаратом этого телеграфа служили руки, а принимающим — все тело, вицмундир с его петлями и в особенности пуговицы Ивана Гавриловича. Эти замечательные пуговицы, по большей части, изображали собою символы различных грамматических падежей: верхняя означала, например, падеж именительный, вторая — родительный, а самая нижняя — предложный. Каждая часть вицмундира Ивана Гавриловича служила представителем какой-нибудь части речи или какого-нибудь другого грамматического понятия. Так что, идя на экзамен, Иван Гаврилович уже буквально, не иносказательно, облачался, так сказать, в свою грамматику, и сам был в то же время ее полное олицетворение.

Обыкновенно для удобства чтения сигналов Иван Гаврилович всем своим широким передом обращался к отвечающему, которому оставалось только внимательно следить, до какой грамматической эмблемы дотрагивался господин учитель. Вот он, спрашивая, например, какая часть речи разбираемое слово, будто нечаянно приглаживает рукой свои напомаженные волосы, а воспитанник, достаточно изучивший всю эту телеграфную механику, смело и уверенно отвечает: глагол — и не ошибается. «А какого залога?» — спрашивает Иван Гаврилович и касается рукою своего круглого брюшка. «Среднего!», — без запинки отвечает опрошенный и т.д. Удивительно легко и просто, даже, если хотите, гениально!

В конце учебного года устраивались преподавателем сначала частные репетиции, а потом и генеральная. На экзамене же русского языка Иван Гаврилович был настоящим художником своего дела: он на пуговицах и петлях своего вицмундира играл, можно сказать, как виртуоз на клавикордах, и результаты ответов учащихся получались иногда довольно, а иногда и весьма удовлетворительные, смотря по степени усвоения сигнальной азбуки. Чего, подумаешь, не сделает человеческая изобретательность, и в особенности педагогическая!

Кроме забот по преподаванию русского языка, Иван Гаврилович нес еще многотрудные обязанности по должности надзирателя за своекоштными воспитанниками, и в этом последнем звании он также не имел себе соперников. Однажды ему поручено было инспектором осмотреть квартиры некоторых, не отличающихся особенно хорошим поведением воспитанников. Верный долгу службы, Иван Гаврилович заявляется в один из указанных ему домов и застает там веселую дружескую попойку гимназистов. Приняв на себя строгий вид Юпитера-громовержца, Иван Гаврилович объявляет:

— Я здесь по поручению Федора Афанасьевича! Вы, кажется, пьянствуете, господа? Не стыдно ли! Я должен доложить об этом инспектору.

— А. Иван Гаврилович? Как кстати! Уж будто и пьянствуем? Кутим, Иван Гаврилович, кутим! Что за беда! Да и зачем об этом докладывать инспектору? Не хотите ли с нами за компанию выпить рюмочку? Выпейте, уважаемый наставник!

— Что вы, господа, да как же это можно?

— Ну, Иван Гаврилович, голубчик, рюмочку, одну рюмочку!

— Вы с ума сошли, господа!

— Ну, милый Иван Гаврилович! Одну рюмочку! Выпьем за здоровье того, кто нас любит более всего.

— Ну уж разве только одну рюмочку, — сдается Иван Гаврилович. — Но больше ни-ни!

Иван Гаврилович с триумфом подводится к столу и при громком крике «ура» выпивает первую рюмку.

Первая рюмочка, говорят добрые люди, идет колом, вторая — соколом, а третья — мелкими пташками. Так случилось и здесь. Первую рюмочку Иван Гаврилович пропустил действительно колом, вторая прошла легче сокола, а там много, и так они набросились на бедного надзирателя и упитали его, что он, не имея возможности, как говорится, через губу переплюнуть, съехал с дивана, на котором обнимался и целовался со своими питомцами, и очутился лежащим на полу комнаты, еле бормоча: Ми-лы-е мои!... Дррузья мои!... Сту-ден-ти-ки!.... Федорр Афа-на-сьич!... Они добрр-ые ре-бя-та!... хорошие! Но тут Морфей принял Ивана Гавриловича в свои объятия...

— Мажь ему харю чернилами! — кричит Кузьмин.

И Иван Гаврилович вскоре из надзирателя за своекоштными, человека кавказской породы, прекращается в чистокровного эфиопа — так раскрасили его милые друзья.

— Оставь его, пусть дрыхнет!

Но через час воспитанники будят своего воспитателя.

— Иван Гаврилович! Вставайте! Вас инспектор зовет! Вставайте!

И поднялся своекоштный надзиратель со своего импровизированного ложа, словно черт из пекла, взъерошенный, черный как сапог, с осоловевшими глазками и, надев на затылок свою форменную фуражку, двинулся пошатываясь по улице при громком смехе недавних собутыльников. Был ли он в тот день у инспектора, осталось неизвестным.

Инспектор прохаживается по коридору, а Иван Гаврилович ходит по классу, как-то особенно, точно веслами, размахивая руками. Воспитанники по выбору учителя в сотый раз читают басню Крылова: «Дитяти маменька расчесывать головку купила частый гребешок...» Это была любимая басенка Ивана Гавриловича, читавшаяся почти на каждом его уроке, если только какие-нибудь независящие обстоятельства заносили в класс преподавателя.

— И опять эта маменька, — говорит потихоньку Савельев, — хотя бы про тятеньку что ли что-нибудь прочитали.

Инспектор, расхаживая по коридору, приближается к классу.

— Ну, дальше! Дальше! — громко, почти с отчаяньем восклицает Иван Гаврилович. Чтение продолжается. Инспектор проходит далее. Иван Гаврилович как-то бесцельно, уныло-тоскливо смотрит в окно, вовсе не слушая чтения; на печальном лице его так и написано: и черт же принес этого инспектора? Да и скоро ли унесет его нелегкая?

Мимо класса снова проходит инспектор, держа в руках свою круглую шляпу; по всему заметно, что он желает оставить гимназию. Иван Гаврилович, поняв это обстоятельство, не может скрыть своей радости: лицо его сияет, и громко-громко раздается его как бы победный клич:

— Ну-с, хорошо-с! Дальше-с? Что же дальше-то?

Иван Гаврилович прислушивается, он весь внимание. Заскрипели и стукнули наружные двери в коридоре — должно быть кто-нибудь вышел из гимназии. Иван Гаврилович снова, но с некоторой надеждой, смотрит в окно. На улице показался инспектор, шествующий, уже без всякого сомнения, не в старшую гимназию, а прямо восвояси. Тяжелая гора свалилась с плеч Ивана Гавриловича, он задыхается от удовольствия.

— Посидите, господа, потише, — говорит он как-то особенно мягко и весело, затем плывет в коридор и тонет в учительской вместе с другими учителями. Учебные занятия на этот день собственно уже окончились, остается пробить только звонку, но это уже пустая формальность...

П.Б.

***

Кто бы хотел учиться в такой гимназии? Никто из людей настоящего времени — и никто из тех, кому довелось оказаться в числе учащихся века XIX-го. Побои, жестокие или ленивые учителя, отсутствие всякого интереса к учебе...

Как же хороша ты, школа XXI века! Воистину, все познается в сравнении!

P.S. Маленький словарик:

Своекоштный — студент, содержащийся и обучаемый на собственные средства, «на свой кошт».

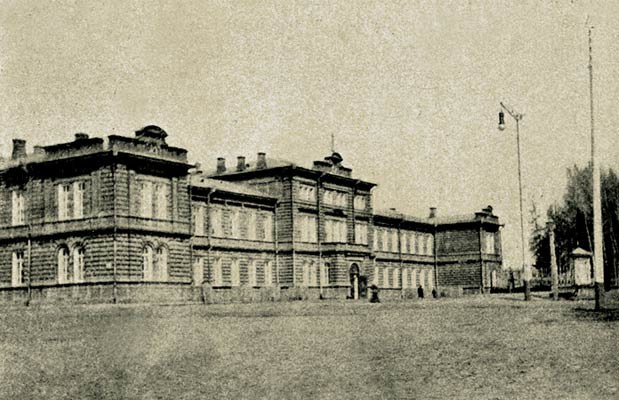

Томская гимназия была открыта в 1838 году, размещалась в бывшем доме купчихи Е. Хлебниковой (на углу проспекта Ленина и переулка Совпартшкольного, ранее улиц Миллионной и Приюто-Духовского переулка). В 1897 году было построено новое здание специально для гимназии — в нем было Томское военное училище связи, а сейчас компания «Трансгаз». В гимназию принимали только мальчиков. Среди предметов, которые те в ней изучали, были древние языки, история, география, французский и немецкий языки, законоведение, философская пропедевтистика. При гимназии была своя церковь. А собственная гимназическая библиотека насчитывала до 15 тысяч томов и считалась одной из лучших в городе.

Телесные наказания в российской школе были отменены только в 1864 году, согласно новому либеральному школьному уставу.

Томская мужская гимназия. Вид сверху. 2003 год. Фото — ru.wikipedia.org/Павел Андрющенко

Здание томской мужской гимназии. Ныне его занимает ООО «Газпром трансгаз Томск». Фото — ru.wikipedia.org/Bogdanov-62